コラム-矯正は診断が「7割」とはいうものの(側貌セファロが無い医院で矯正したっていいじゃない)

診断が7割って誰が言い始めたんだろう?

矯正歯科では患者さんの診査資料、そこから導かれる不正咬合の診断が重要視されます。いつの頃からかは分かりませんが「矯正は診断が7割」という言葉が歯科医師の間では浸透しています。

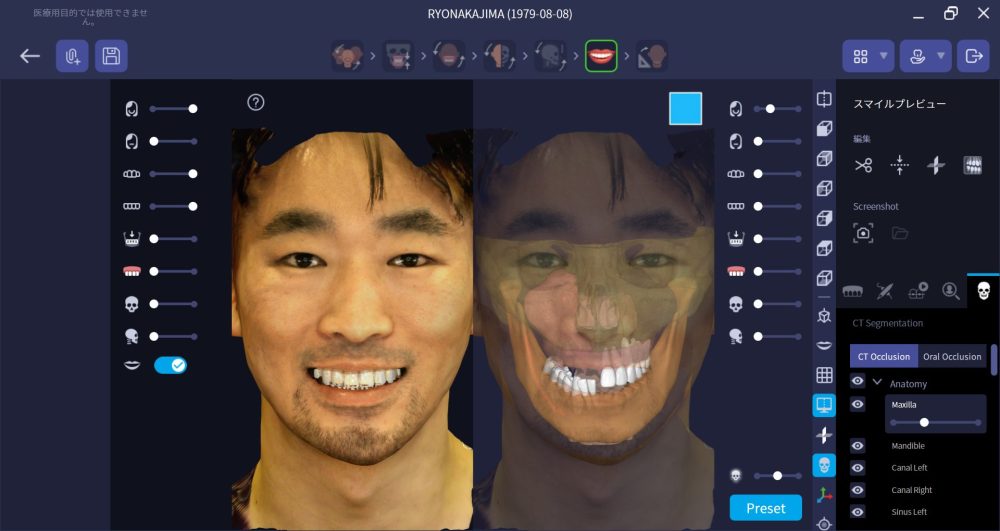

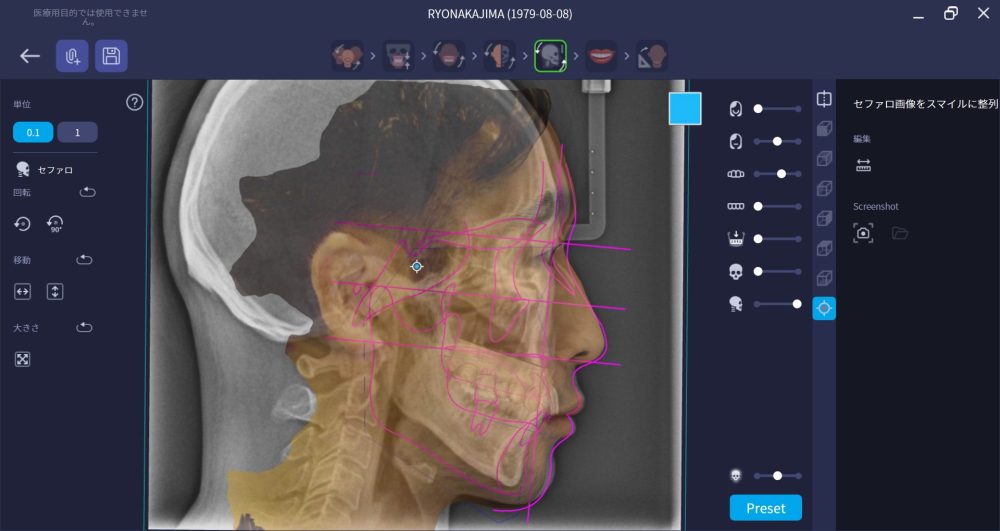

矯正科入局当時は私も「初診診査から導く診断が7割」と鵜呑みにしていましたが、現在はこれは間違いだと考えています。私の場合、7割の中には「毎診療時の患者さんから得られる情報の診査診断」がかなり含まれます。初診診査はもちろん重要で、3D情報が矯正歯科に取り入れられるようになってからは2D情報を扱う際には失われていた身体の情報を十分に検討することができるように、あるいは検討しなければならなくなりました。歯科医師の方向けにconsensus.appで作成したレビューを文末に添付したので、こちらもご参考になさってください。

診査診断から治療計画を導くことは日常でいうと旅の計画を作ることに似ています。移動経路(治療方法)や移動手段(装置の種類)はもちろん、誰と行くかも美しい思い出作りには重要ですね。矯正治療はさらに乗り物の運転手(歯科医師)も選べます。運転手には目的地に効率よく辿り着く大きな移動と、路面や航路の微細な情報をハンドルで感じ取り細かなカウンターで調整をあたえる小さな技術の両方を持つ人が望ましいでしょう。経験値だけではなく、器材や技術の発展にも対応しているかどうかは効率だけではなく安全性にも影響します。

ひょっとしたら、初診診査よりも毎診療時に患者さんを診て顔・口・問診・装置の状態から導かれる診断の方が矯正治療には重要かもしれません。治療目標を患者さんと決定した後は、患者さんは歯科医師を信じてハンドルを任せるわけですから、安全かつ的確なゴールは診査や診療時の会話から生まれます。治療ゴールは患者さんと作り上げるもの。いつでもご意見をお伝えください。

矯正診断に側貌セファロ分析は本当に必要?

矯正診断では歯列や骨格だけでなく、顔貌・口唇のバランス・顎関節・歯周組織・生活習慣までを総合的に評価します。特に顔貌や軟組織を重視する「ソフトティッシュ・パラダイム」は国際的に標準となり、単なる歯並び改善ではなく、審美性・機能性・長期安定性を実現します。

診断手法も進化しており、従来の2D写真や模型に加え、CBCTや3D顔貌スキャン、AI解析が導入されています。AIはセファロ分析や抜歯判断で熟練医師と同等の精度を示し、診断の効率化と標準化に寄与しています。一方で、AIや新技術にも限界があり、複雑症例や個別因子への対応には臨床医の判断が不可欠です。誤診は不適切な抜歯判断や外科介入の遅れ、治療の長期化・再治療につながるリスクを伴います。したがって、最新技術と臨床経験を統合した診断こそが、安全で質の高い矯正治療の基盤といえます。

側貌セファロは矯正診断における伝統的な画像検査ですが、近年の研究では「必ずしも全症例で必要ではない」とのエビデンスが増えています。多くの研究で、側貌セファロを追加しても診断や治療計画に有意な変化が見られず、特にAngle分類など典型的な症例では診断の一致率が高いと報告されています。経験豊富な医師ほど、側貌セファロの有無にかかわらず診断の一貫性が保たれる傾向も示されています。

システマティックレビューでも科学的根拠は限定的であり、症例ごとに撮影の必要性を検討すべきと結論しています。一方で、骨格的評価や複雑症例では依然として有用性があるとされ、完全に不要とまでは言えません。また、小児患者を中心に放射線被曝を最小化するALARA原則が重視されており、必要最小限の撮影が推奨されています。さらに、AIや写真計測、MRI、CBCTなどの代替技術も進展しており、今後は側貌セファロの役割がより限定的になる可能性があります。

総じて、側貌セファロは「全例必須」から「症例に応じた選択的利用」へと位置づけが変化しており、被曝リスクと診断精度のバランスを考慮した適応判断が求められています。

監修者

中嶋 亮 | Ryo Nakajima

日本大学松戸歯学部卒業後、同大学大学院にて歯科矯正学を専攻し修了。大学病院での研鑽を経て、2012年より「銀座矯正歯科」に勤務し、数多くの裏側矯正や複雑な症例に携わる。2021年に院長、現在は理事長として診療にあたる。見た目の美しさと咬合機能の両立を重視し、特に舌側矯正やデジタル技術を活用した精密治療に注力。患者一人ひとりの生活背景に寄り添い、長期的な健康と自然な笑顔を引き出すことを理念としている。

【略歴】

- 1998年 富山県立富山中部高等学校卒業

- 1998〜2004年 日本大学松戸歯学部

- 2004〜2008年 日本大学大学院(歯科矯正学専攻)

- 2008〜2012年 日本大学松戸歯学部 歯科矯正学講座 助手(専任扱)

- 2012〜2020年 医療社団法人真美会 銀座矯正歯科 アシスタントドクター

- 2013〜2014年 ニューヨーク大学CDEP 矯正学修了

- 2014〜2018年 日本大学松戸歯学部 顎顔面外科学講座 兼任講師

- 2014〜2015年 カリフォルニア州立大学LA校CDEP 矯正学修了

- 2019〜2023年 日本大学松戸歯学部 歯科矯正学講座 兼任講師

- 2021年〜 医療社団法人真美会 銀座矯正歯科 院長

- 2022年〜 日本デジタル矯正歯科学会 理事・学術担当

- 2023年〜 日本大学松戸歯学部 歯科矯正学講座 クリニカルアドバイザー

- 2023年〜 Digital Dentistry Society Ambassador (Japan)

- 2023年〜 日本大学松戸歯学部 歯科矯正学講座 同門会副会長

- 2023年〜 RayFace (RayDent, Korea) Key Opinion Leader

- 2024年〜 医療法人社団真美会 理事長

【主な所属学会】

- ・日本矯正歯科学会(認定医)

- ・International Congres of Oral Implantrogists (ICOI) インプラント矯正認定医

- ・Digital Dentistry Society 日本アンバサダー

- ・先進歯科画像研究会(ADI) 歯科用CT認定医

- ・厚生労働省認定 歯科臨床研修指導医

- ・日本美容外科学会(JSAPS) 関連会員

- ・Orthopaedia and Solutions マネージャー

- ・(株)YDM 矯正器材アドバイザー

- ・ABO Journal Club 主宰

- ・Cutting Edge of Digital Orthodontics 主宰

- ・BiTechOrtho代表

- ・Orthodontics Institute Japan代表

【論文・学会発表】

- ・加速矯正とアライナー治療による治療期間のコントロール ザ・クインテッセンス2022年11月号

- ・進化するデジタル歯科技術Extra モディファイドコルチコトミー法とSureSmileによる矯正治療 日本歯科評論 81(8)=946:2021.8

- ・進化するデジタル歯科技術 : 3Dプリンターは臨床をどう変革するか(4)矯正治療における3Dプリンターの臨床応用 日本歯科評論 81(4)=942:2021.4

- ・矯正用光重合型レジン系接着システムの接着性能 接着歯学2013年31巻4号P159-166

- ・歯科矯正学における3D診断および治療計画(翻訳) クインテッセンス出版

- ・基礎から学ぶデジタル時代の矯正入門(翻訳統括) クインテッセンス出版

- ・矯正歯科治療のためのコルチコトミー(翻訳)

- ・Effects of… cells in vitro. J Periodontal Res. 2008 Apr;43(2):168-73.

- ・Evaluation…lary tuberosity. J World Fed Orthod. 2022 Jun;11(3):69-74.

- ・T-helper 1…essive orthodontic forces. Oral Dis. 2012 May;18(4):375-88

- ・IL-8 and M…s in periodontal tissues. Oral Dis. 2011 Jul;17(5):489-98.

- ・Effects of…dontal ligament cells. Inflamm Res. 2011 Feb;60(2):187-94.

- ・Effects of…igament cells. Orthod Craniofac Res. 2009 Nov;12(4):282-8.

- ・Levels of …cells in vitro. Orthod Craniofac Res. 2006 May;9(2):63-70.

- ・日本デジタル歯科学会招待講演(2024年)

- ・東北矯正歯科学会招待講演(2025年)

- ・加速矯正による治療期間短縮のコンセプト クインテッセンス出版

- ・Levels of …cells in vitro. Orthod Craniofac Res. 2006 May;9(2):63-70.