コラム-部分矯正で口ゴボを治す名医、あるいは歯削りすぎ問題(歯の移動中心は知識として入れておかないと)

結論から言うとそんな名医は存在しないので解散。

表、裏、マウスピース、どんな矯正装置を選択しても歯を動かす力を加えられるのは歯冠(歯の頭)ですが、多くの場合、矯正治療の目的は歯根(骨に埋まっている根)の移動です。部分矯正で無理に歯軸を変化させるため歯を大きく削っている症例写真をInstagramで見かけますが、歯軸は変化しても口元のイメージは全く変わっていませんよね。「矯正やり直したい…やっぱり口元を下げたい…」と再矯正につながる前に一度このコラムを読んでみてください。

部分矯正は、主に「前歯の見た目を整える」「歯の隙間を閉じる」といった目的で行われる矯正治療です。全体の歯並びを動かす全顎矯正に比べ、短期間で費用も抑えられるため人気のある方法です。しかしながら、部分矯正には構造的な限界が存在し、その代表的なものが「歯の軸(歯軸)のコントロール」です。

今回のコラムでは「歯軸のコントロール」に焦点を絞り、前歯だけの部分矯正の限界とリスクについて考えてみましょう。

歯は自由には動かない

矯正力を加えた歯は単純に縦や横にスライドするのではなく、「回転中心」と「抵抗中心」という歯の構造上の移動中心を持っています。

歯に力を加えたとき、どこを軸にして傾くかを示すのが「回転中心」です。例えば、前歯を後ろに動かそうとすると、歯の先端(歯冠)は動いても、歯根の先端までは完全に同じ方向に動きません。これが「傾いて動いてしまう」原因です。一方で「抵抗中心」とは、歯全体を均等に動かそうとしたときに力が集まる点のことです。ここをうまくコントロールできれば、歯を傾けずに“平行移動”させることが可能になります。ただし、部分矯正では装置の制約があり、この抵抗中心を完全にコントロールするのが難しいため、歯が理想通りの角度に揃わないことがあります。

さらに、これらの移動中心は歯根周囲の骨の状態によっても変化します。健康な歯周組織と歯周病の状態では歯根を支える骨の高さが異なるので、歯周病の方の矯正治療では歯が倒れ込みやすいというリスクが存在します。

また、部分矯正では、歯の頭(歯冠)と根(歯根)が理想的に動かないことが多く、傾きや角度のコントロールが難しくなります。特に前歯は「見た目」に直結する部位のため、わずかな角度のズレが「歯が斜めに生えているように見える」「笑顔が不自然に感じられる」といった問題を残してしまうことがあります(Schäffer & Richter, 1991; Abu-Hussein et al., 2015)。

部分矯正と補綴治療の関係

部分矯正後には、ブリッジやインプラントといった補綴治療を併用するケースがあります。このとき、歯軸が理想通りに整っていないと、補綴物を入れても長期的な安定性や審美性に課題が残ると指摘されています(Caballero et al., 2019; Soares et al., 2021)。

補綴物は噛み合わせや歯列の安定にある程度役立ちますが、微細な歯軸の不整までは解消できないため、最終的な仕上がりや経年的な変化に影響を及ぼす可能性があります。

部分矯正で口ゴボが治らない理由

さて、歯の動き方について説明してきましたが、いわゆる口ゴボや出っ歯は部分矯正で治療可能なのでしょうか。この際なので不正咬合の分類として正しい言葉、上顎前突として解説していきましょう。

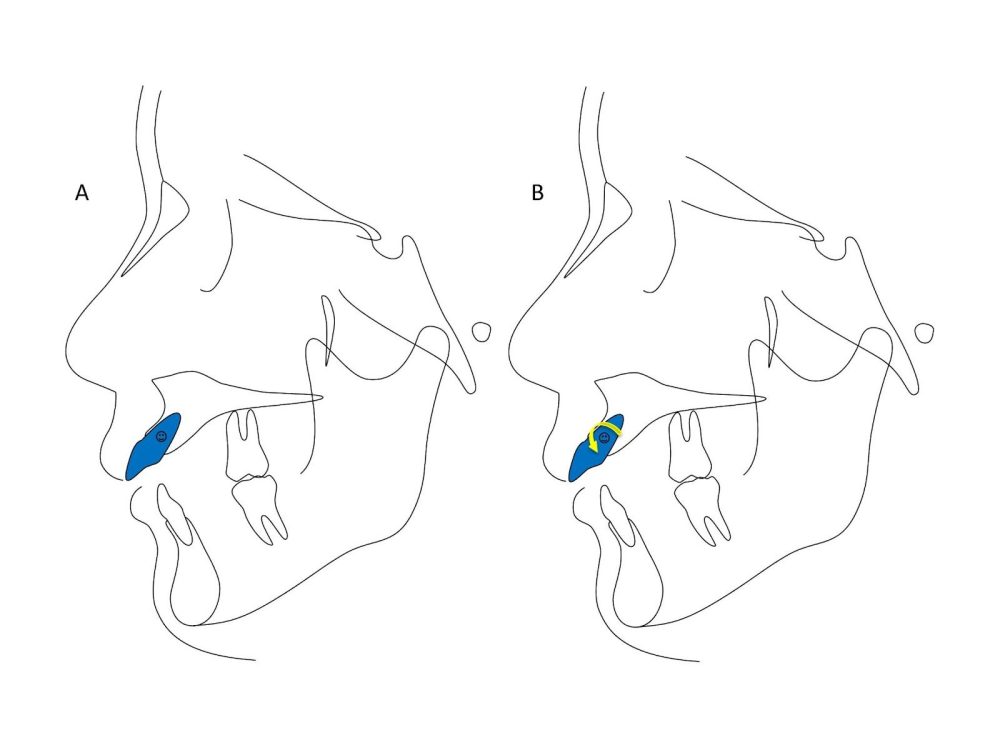

A:上顎前突はあごの位置に問題があるタイプと前歯の傾斜が大きいタイプに分かれます。この図は歯の傾斜に問題があるタイプ。

B:部分矯正では歯の移動に十分な隙間がないので、上顎前歯は「回転中心」を軸に歯は倒れ込みます。

C:歯は裏側に倒れ込みますが、逆に歯根は表側に出てくる動きになるため硬い骨にぶつかればDのように歯根吸収が発生して歯根が短くなります。また、あるいは骨から歯根が出てくる動きになるので、歯茎が下がる歯肉退縮という矯正治療の副作用が現れる可能性が高まります。

他の角度からも歯の動きを検証しましょう。

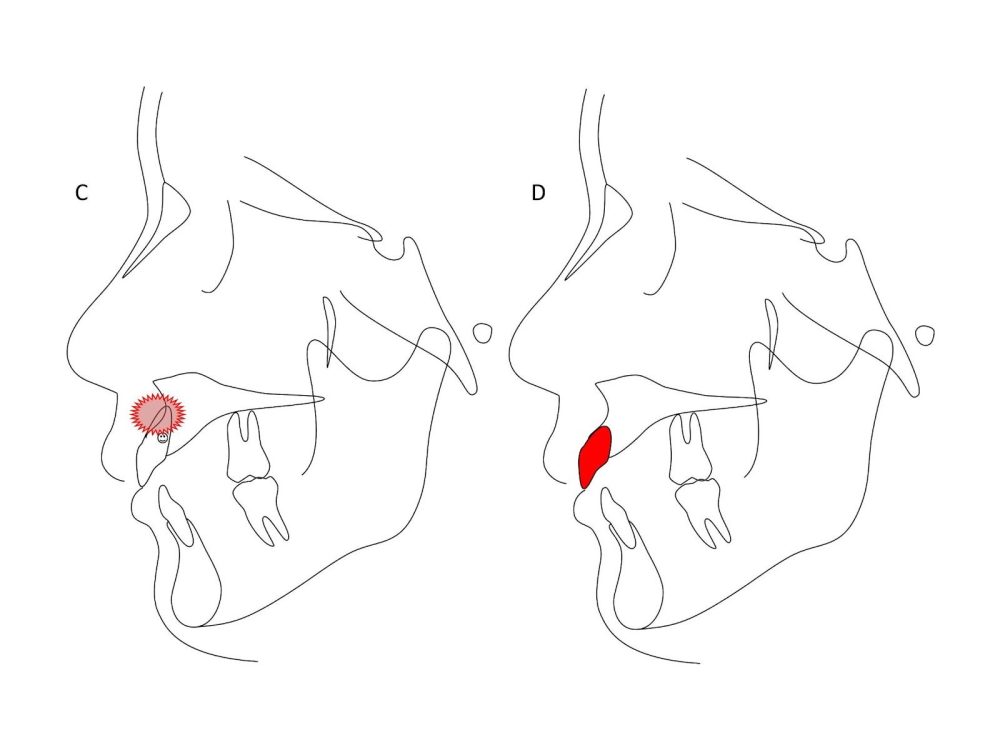

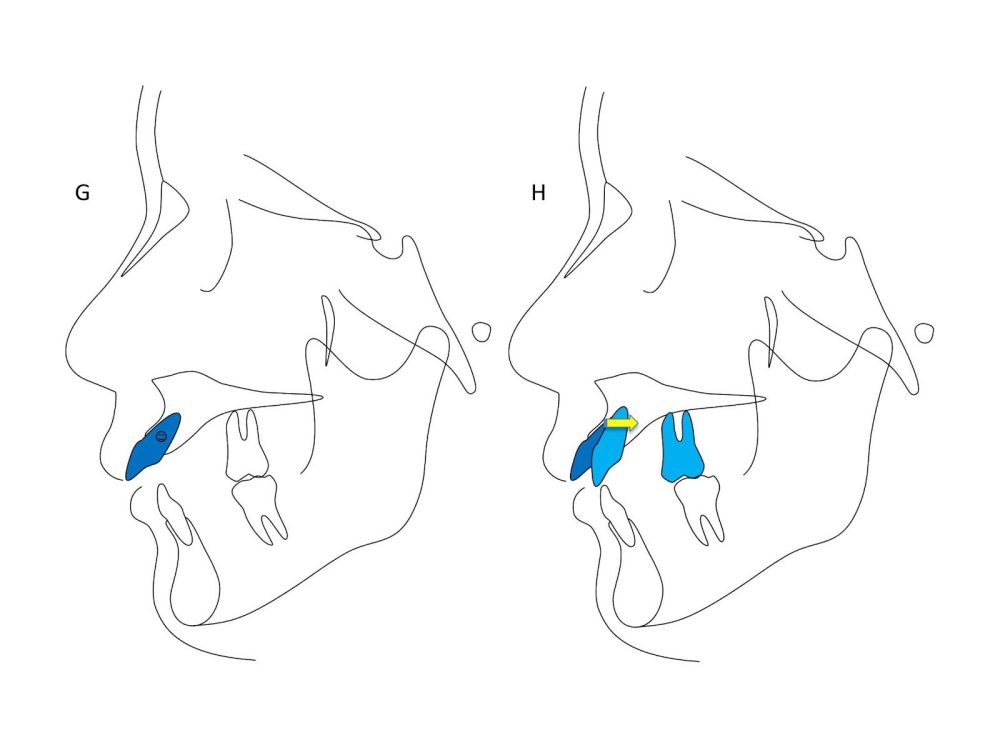

E:部分矯正でスペースがない状態で歯を内側に移動させると、結果的に歯並びがガタガタになります。歯を削らないで並べると、歯列のアーチは外に広がるので結果的に口元が出てしまいます。

F:これを防ぐためには歯を大きく削る必要がありますが、歯のダイエットも無理は禁物、削りすぎは知覚過敏につながり歯の寿命が短くなる可能性も十分に考えられます。まな板やスコップみたいな歯になってもかっこ悪いのでお勧めしません。

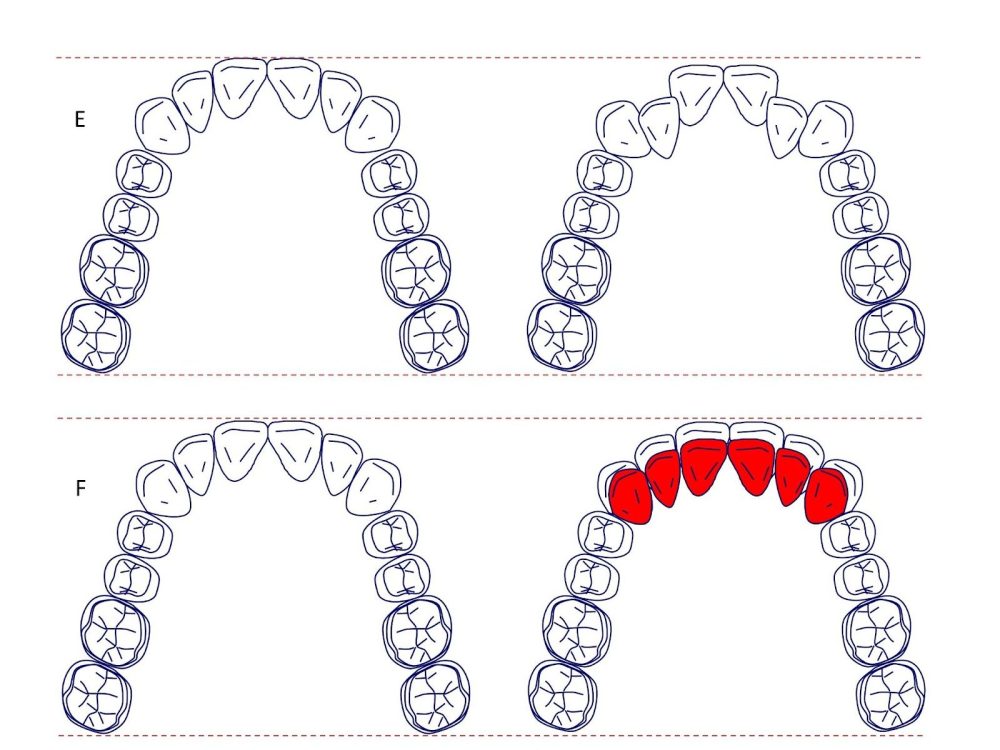

横顔や口元をすっきりさせる(中顔面の変化を生む)ために必要な歯の動き

歯は自由に動かないことを説明してきましたが、抜歯矯正や奥歯の遠心移動(後方移動)を行う全顎的な治療であれば、以下のG→Hのように歯の抵抗中心を移動させる事が可能になります。つまり、歯根の位置を変化させない限り口元や横顔の印象を変えることは出来ません。矯正治療は歯冠ではなく歯根を動かすことが目的であると言えますね。

これまでの説明で、部分矯正では歯の移動に大きな限界があることは十分にご理解頂けたかと思います。これはワイヤーやマウスピースといった装置の種類に依存しない、「矯正治療を行う上での基本的な知識」です。

部分矯正を選ぶときに大切なこと

部分矯正は「短期間で見た目を改善できる」という利点がありますが、歯軸コントロールの限界を理解したうえで治療を選ぶことが重要です。

- 見た目の改善だけで十分なのか

- 長期的な安定性や機能性を重視するのか

- 将来的に補綴治療を予定しているのか

これらの要素をふまえ、場合によっては全顎矯正や補綴治療との併用を検討することが、満足度の高い結果につながります。

まとめ

部分矯正は優れた治療法でありながらも、スペースの確保から前歯部の歯軸コントロールに限界があります。特に審美性を重視するケースでは、歯軸のわずかな不整が仕上がりを左右するため、治療前にしっかりと説明を受け、長期的な視点で治療計画を立てることが大切です。

部分矯正の仕上げにセラミックやジルコニアの被せもの(補綴物ほてつぶつ、難しい読み方…)を検討している場合も要注意です。天然歯と比較して補綴物は装置の接着力が低いため、矯正装置の脱離を繰り返して治療が全く進まないことが有ります。そのため、高額の自費補綴物を壊してレジンの歯にやり替えたり、補綴物で無理に歯軸を変えたクラウンは元の歯軸に戻してから矯正になります。出っ歯や口ゴボの治療をする際には、費用や期間にダブルどころかそれ以上のコストをかける前に矯正歯科で相談しましょう。セラミック矯正を何度繰り返しても口ゴボやガミースマイルは治りませんよ!

エビデンスメモ

- Caballero, J., Pucciarelli, M., Pazmiño, V., Curvêllo, V., Menezes, M., Sforza, C., & Soares, S. (2019). 3D comparison of dental arch stability in patients with and without cleft lip and palate after orthodontic/rehabilitative treatment. Journal of Applied Oral Science, 27.

- Liu, G., Yang, L., & Guo, J. (2020). [Application of single-retainer all-ceramic resin-bonded fixed partial denture in the maintenance of missing incisor gap after orthodontic treatment in adolescents: a case report]. West China Journal of Stomatology, 38(1), 101-103.

- Schäffer, H., & Richter, M. (1991). Functional preprosthetic orthodontics and prosthetic reconstruction with resin-bonded fixed partial dentures. The International Journal of Periodontics & Restorative Dentistry, 11(2), 126-149.

- Abu-Hussein, M., Watted, N., Abdulgani, A., & Kontoes, N. (2015). Prosthodontic-Orthodontic Treatment Plan with Two-Unit Cantilevered Resin-Bonded Fixed Partial Denture.

- Soares, S., Pucciarelli, M., De Lima Toyoshima, G., & Oliveira, M. (2021). Stereophotogrammetry to evaluate young adults with and without cleft lip and palate after orthodontic and restorative treatment. The Journal of Prosthetic Dentistry.

監修者

中嶋 亮 | Ryo Nakajima

日本大学松戸歯学部卒業後、同大学大学院にて歯科矯正学を専攻し修了。大学病院での研鑽を経て、2012年より「銀座矯正歯科」に勤務し、数多くの裏側矯正や複雑な症例に携わる。2021年に院長、現在は理事長として診療にあたる。見た目の美しさと咬合機能の両立を重視し、特に舌側矯正やデジタル技術を活用した精密治療に注力。患者一人ひとりの生活背景に寄り添い、長期的な健康と自然な笑顔を引き出すことを理念としている。

【略歴】

- 1998年 富山県立富山中部高等学校卒業

- 1998〜2004年 日本大学松戸歯学部

- 2004〜2008年 日本大学大学院(歯科矯正学専攻)

- 2008〜2012年 日本大学松戸歯学部 歯科矯正学講座 助手(専任扱)

- 2012〜2020年 医療社団法人真美会 銀座矯正歯科 アシスタントドクター

- 2013〜2014年 ニューヨーク大学CDEP 矯正学修了

- 2014〜2018年 日本大学松戸歯学部 顎顔面外科学講座 兼任講師

- 2014〜2015年 カリフォルニア州立大学LA校CDEP 矯正学修了

- 2019〜2023年 日本大学松戸歯学部 歯科矯正学講座 兼任講師

- 2021年〜 医療社団法人真美会 銀座矯正歯科 院長

- 2022年〜 日本デジタル矯正歯科学会 理事・学術担当

- 2023年〜 日本大学松戸歯学部 歯科矯正学講座 クリニカルアドバイザー

- 2023年〜 Digital Dentistry Society Ambassador (Japan)

- 2023年〜 日本大学松戸歯学部 歯科矯正学講座 同門会副会長

- 2023年〜 RayFace (RayDent, Korea) Key Opinion Leader

- 2024年〜 医療法人社団真美会 理事長

【主な所属学会】

- ・日本矯正歯科学会(認定医)

- ・International Congres of Oral Implantrogists (ICOI) インプラント矯正認定医

- ・Digital Dentistry Society 日本アンバサダー

- ・先進歯科画像研究会(ADI) 歯科用CT認定医

- ・厚生労働省認定 歯科臨床研修指導医

- ・日本美容外科学会(JSAPS) 関連会員

- ・Orthopaedia and Solutions マネージャー

- ・(株)YDM 矯正器材アドバイザー

- ・ABO Journal Club 主宰

- ・Cutting Edge of Digital Orthodontics 主宰

- ・BiTechOrtho代表

- ・Orthodontics Institute Japan代表

【論文・学会発表】

- ・加速矯正とアライナー治療による治療期間のコントロール ザ・クインテッセンス2022年11月号

- ・進化するデジタル歯科技術Extra モディファイドコルチコトミー法とSureSmileによる矯正治療 日本歯科評論 81(8)=946:2021.8

- ・進化するデジタル歯科技術 : 3Dプリンターは臨床をどう変革するか(4)矯正治療における3Dプリンターの臨床応用 日本歯科評論 81(4)=942:2021.4

- ・矯正用光重合型レジン系接着システムの接着性能 接着歯学2013年31巻4号P159-166

- ・歯科矯正学における3D診断および治療計画(翻訳) クインテッセンス出版

- ・基礎から学ぶデジタル時代の矯正入門(翻訳統括) クインテッセンス出版

- ・矯正歯科治療のためのコルチコトミー(翻訳)

- ・Effects of… cells in vitro. J Periodontal Res. 2008 Apr;43(2):168-73.

- ・Evaluation…lary tuberosity. J World Fed Orthod. 2022 Jun;11(3):69-74.

- ・T-helper 1…essive orthodontic forces. Oral Dis. 2012 May;18(4):375-88

- ・IL-8 and M…s in periodontal tissues. Oral Dis. 2011 Jul;17(5):489-98.

- ・Effects of…dontal ligament cells. Inflamm Res. 2011 Feb;60(2):187-94.

- ・Effects of…igament cells. Orthod Craniofac Res. 2009 Nov;12(4):282-8.

- ・Levels of …cells in vitro. Orthod Craniofac Res. 2006 May;9(2):63-70.

- ・日本デジタル歯科学会招待講演(2024年)

- ・東北矯正歯科学会招待講演(2025年)

- ・加速矯正による治療期間短縮のコンセプト クインテッセンス出版

- ・Levels of …cells in vitro. Orthod Craniofac Res. 2006 May;9(2):63-70.